名古屋城を形成する岩崎山に

今昔、不変の日が昇る

杲洞寺の山号〝岩崎山〟は本堂裏に大きく広がる岩山です。

珍しく未だ現存する寺の山号である岩崎山、今も昔も変わらずここ愛知県小牧市のシンボルでもあり、名古屋城の一部として使われた、歴史的価値を持つ自然の遺産でもあります。

杲洞寺の山号〝岩崎山〟は本堂裏に大きく広がる岩山です。

珍しく未だ現存する寺の山号である岩崎山、今も昔も変わらずここ愛知県小牧市のシンボルでもあり、名古屋城の一部として使われた、歴史的価値を持つ自然の遺産でもあります。

杲洞寺は、慶長三年に桂林寺を本寺とする末寺として、桂林寺の住職や僧侶によって開山されました。

これは、江戸幕府が寺院を管理監督するために施行した「本寺・末寺の関係」ではなく、親子関係にも似た「本家・分家」ともいうべき間柄と言えます。

昭和二年『味岡之庄岩崎山』(味岡村発行)では、「杲洞寺の本尊は薬師如来で古来より、耳疾平癒の耳だれ薬師として霊験顕著で底抜き柄を以てお礼参りをする者が絶えなかった。」とあり、近郷近在の人々の信仰が篤かったご本尊様と伝わっております。

昔から岩崎山は愛知県小牧市のシンボルであり、杲洞寺は山に隣接する東側に位置しその山号も岩崎山に由来しています。

また、現在は別の場所に移設されましたが、かつて杲洞寺の境内には〝岩屋古墳〟と名付けられた古い古墳があったのです。

慶長年間の名古屋城築城の際、岩崎山から採掘された石は、かつて存在した〝年貢橋〟を経て城の石垣に用いられ、その一部は今も現存しています。

かつて愛知県小牧市の原川に架かっていた年貢橋は、採掘の際に加藤清正が指揮をとったとの伝承から〝清正橋〟とも呼ばれています。

現在も岩崎山の各所には岩石が掘り出された跡が残っており、当時の歴史の痕跡を感じることができます。

杲洞寺のご本尊、薬師瑠璃光如来。

人々の病や苦しみを癒し、心身の健康と幸福をもたらす仏様で現世利益の仏として古くから信仰されています。十二の大願を立て、あらゆる苦悩から衆生を救済し、安らぎと希望の光を与える慈悲深い存在です。

岩崎山の岩は慶長十五年(一六一〇)、

名古屋城の築城の折に大量に搬出され、その岩が城の土台や石垣になって現存している。

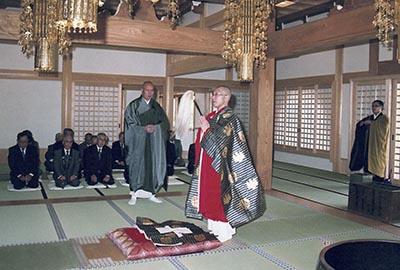

今から約200年前、今はその姿なき旧本堂の上棟式が行われた。

旧本堂の維持・管理が難しく、惜しまれながらも旧本堂の解体・新本堂の設立が決まる。幾多もの人々から愛された旧本堂は、その役を終えたのである。

新しい時代を知らせる落慶式までは、委員会が発足されて足掛け7年もの期間を費やした。

式当日は初夏、とてもよく晴れた新緑眩しい日であった。

杲洞寺は一五九八年創建開山いたしました。

それ以降、

近隣の皆様、そして檀信徒様の皆様の

厚い信仰とご支援を賜り、

ここまで歩んで来れたと確信しております。

そしてこの先、杲洞寺を、

ひいては仏教の大切な教えを

後世へと残し継いでゆく為に、

日々敬虔な祈りを捧げ、

一足ずつ踏みしめてゆこうと

思うばかりです。

仏を信じ祈ること、

それが自他を救うひとつであると、

信じています。